Der Camino Aragonés – eine kurze Geschichte

Camino Aragonés

Die Geschichte des Camino Aragonés ist nicht nur eine Geschichte des Pilgerns sondern auch eine Geschichte von Wirtschaft und des Militärs.

Die ersten Pilger, die aus Gegenden nördlich der Pyrenäen kamen, sind seit dem 10.Jh. belegt. Es waren vor allem Pilger aus Frankreich, aber auch aus Deutschland und Italien. Wenn sie die Pyrenäen überschritten, dann meist über den Somport-Pass bei Jaca.

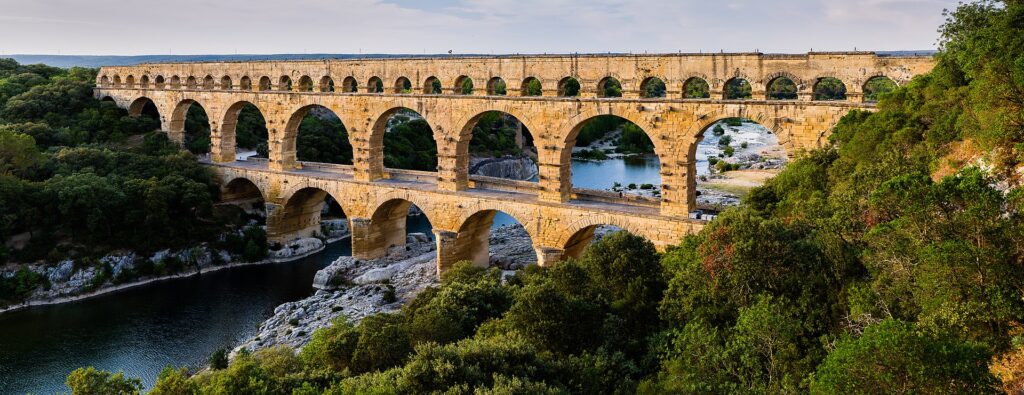

Sie folgten dann durch Nordspanien eine alte Römerstraße. Dieser Weg durch Nordspanien war bis in die Spätantike wichtig gewesen, weil die Bodenschätze aus Ponferrada (Las Medulas, s. auch das Kapitel Las Medulas) in römischer Zeit in Richtung Gallien und Italien transportiert wurden. Danach, als sie nicht mehr intensiv genutzt wurden, verfielen die Straßen, bis Sancho der Große von Navarra (1004-1035) sie zu Beginn des 11. Jhs. wieder ausbessern ließ. Ziel war es, die militiärischen Züge gegen die Muslime besser durchführen zu können. Die dritte wichtige Funktion des Weges durch Nordspanien war der Handel, der über den Somport-Pass führte und durch Dokumente belegt, wie in Jaca Produkte mit Zoll belegt wurden. Interessant ist, was alles mit Zoll belegt wurde, zeigt es doch die Breite des Handelns zum Ende des 11. Jhs. Belegt sind Zölle auf Stoffe aus Brügge, Seide aus Konstantinopel, Purpur, Farben, Schwerter, Metalle, Gewürze und Goldmünzen, wohl muslimischer Herkunft oder gefangene Mauren. Pilger mussten keinen Zoll zahlen.

Neben der römischen Traditon, der militärischen Funktion und der wirtschaftlichen Nutzung war den Pilger die vierte wichtige Größe, die diese Achse, den Camino Aragónes benutzte.

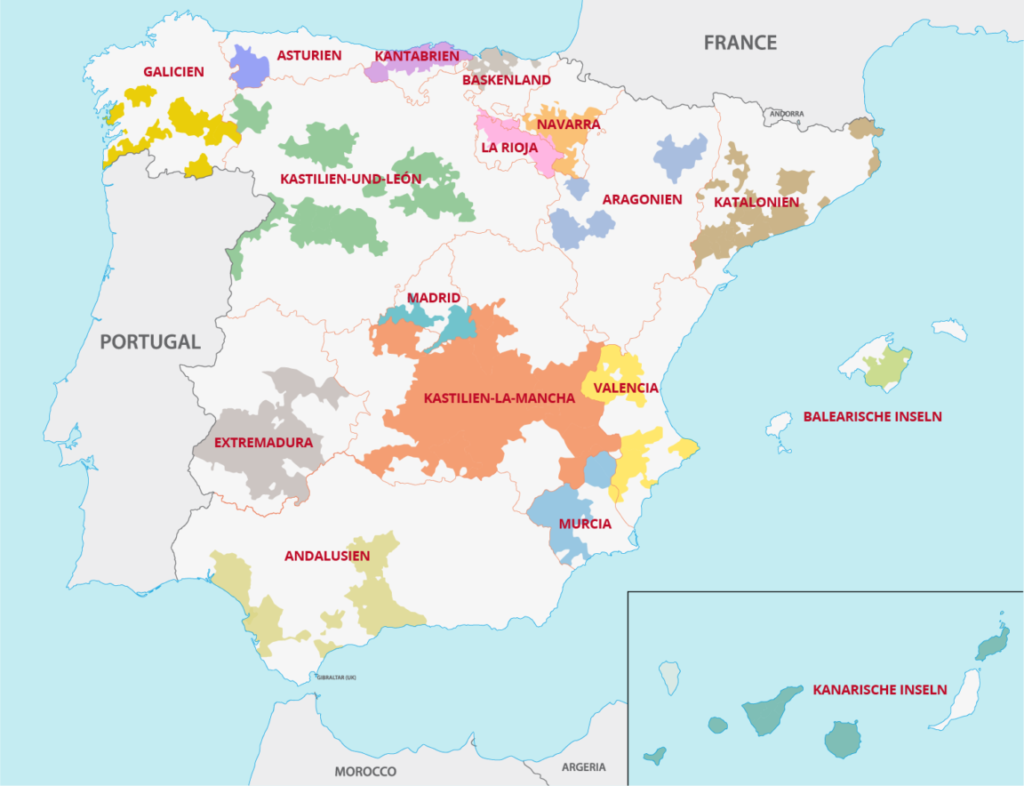

Der Camino Aragonés war im Mittelalter der am stärksten frequentierte Pilgerweg durch die Pyrenäen. Er wird im Jakobsbuch (lateinisch Liber Santi Jokobi) als Via Tolosana, einer der vier Jakobsweg-Zubringerwege von Frankreich kommend, beschrieben, bevor er in Somport in den spanischen Camino Aragonés übergeht. Im Mittelalter war der Weg, vom französischen Arles kommend als Via Tolosana, eines der Hauptrouten nach Santiago de Compostela. Viele Pilger aus Mitteleuropa wählten diese Route. Auch Französische Pilger nutzten diesen Pass um nach Navarra und Arragon zu gelangen. Dies auch, weil zwischen dem 11.Jh. bis zur Hälfte des 15.Jh. das Herzogtum Aquitanien und später das Territorium Guyenne unter englischer Herrschaft stand. Unter englischer Herrschaft stand auch St.Jean Pied de Port, dem heute am stärksten frequentierten Startort in Frankreich. Ab dem Ende des 12. Jhs. gewann aber der Übergang zwischen Saint-Jean-Pied-de-Port und Roncesvalles immer mehr an Bedeutung.

Seinen Namen verdankt der Camino Aragonés der alten fränkischen Grafschaft Aragón, die seit dem frühen 9. Jahrhundert als Amtsbezirke der spanischen Marken des fränkischen Reichs bestand. Die Grafschaft umfasste das Gebiet um den Hauptort Jaca und wurde nach dem sie durchfließenden Rio Aragón benannt.

Die Wegstrecke beträgt knapp 170 km und führt in ca. 6 Etappen von der Passhöhe Somport über die Orte Jaca, Arrés, Ruesta, Sanguesa, Monreal nach Puenta de la Reine. Er wird vor allem wegen seiner Einsamkeit und der eindrucksvollen Natur geschätzt. Immer wieder verläuft der Pilgerweg entlang des wunderschönen Rio Aragones, vorbei an mittelalterlichen Dörfern und mit Abstechern zu zwei der bedeutendsten Klöstern Spaniens, dem Kloster San Juan de la Pena und dem Kloster San Salvador de Leyre. Vom Somport-Pass aus sind es bis Santigao de Compostela etwa 858 Kilometer.

Quellen

Klaus Herbers, Jakobsweg, Geschichte und Kultur einer Pilgerfahrt, München 3. Aufl. 2011