Moissac – nicht nur eine Hochburg der romanischen Kunst

Camino Podiensis

Geschichte der Abtei und Stadt

Moissac die Stadt am Zusammenfluss von Tarn und Garonne entwickelte sich um die Benediktinerabtei St Pierre und ist eine der bedeutendsten Stationen auf dem Camino Podiensis. Mit über 13.000 Einwohnern ist Moissac die zweitgrößte Stadt im Département Tarn-et-Garonne.

Eine erste Gründung der Abtei Sankt Peter soll es um das Jahr 500 durch den Merowinger -König Chlodwig gegeben haben. Dies konnte aber durch die Wissenschaft nicht belegt werden. Erst in der Mitte des 7. Jahrhunderts ist die erste Gründung durch den heiligen Didier (den Bischof von Cahors) belegt. Sie fand während der Eroberungszüge der Araber und Normannen statt. Im 11. Jh. stand die Abtei kurz vor dem Ruin. 1030 stürzte das Dach ein und 12 Jahre später wurde die Abtei durch den Vizegrafen niedergebrannt, dem das Kloster als weltlicher Abt unterstellt war. Dies führte aber zu einer Gegenreaktion. Das Kloster wurde dem Kloster von Cluny, der mächtigsten Abtei im Abendland, unterstellt. Da Cluny direkt dem Papst unterstellt war, hatte die Abtei in Moissac Immunität gegenüber den weltlichen Mächten und erhielt sein Vermögen und seine Ländereien zurück. 1047 wird Durandus von Cluny als Abt in Moissac eingesetzt. Wenig später wurde er auch Bischof von Toulouse. Er nimmt den Wiederaufbau der Abteikirche in Angriff. Im Jahre 1063 wurde die neue Kirche prunkvoll eröffnet. 1100 wird durch den Abt Ansquitil der Kreuzgang fertiggestellt, dessen Skulpturen auf Kapitellen und Pfeilern einen der Höhepunkte der romanischen Kunst darstellen. Mit dem Aufschwung, den das Kloster nahm, entwickelte sich auch der Ort im Schatten der Abtei. Das goldene Zeitalter von Abtei und Stadt währte aber nur bis zum 14. Jh.

Der Hundertjährige Krieg, in dessen Verlauf Moissac zweimal von den Engländern besetzt wurde, setzte der Abtei schwer zu. Kurz nach der Belagerung und Einnahme der Stadt durch ein englisches Heer wurde die romanische Kirche 1188 bei einem Stadtbrand zerstört. Erst etwa hundert Jahre später begann der Wiederaufbau, nun in gotischem Stil und in Backstein, und dauerte in mehreren Bauphasen bis weit ins 15. Jahrhundert. Auch die Hugenottenkriege belasteten Abtei und Stadt schwer. Während der Französischen Revolution werden 1792 die Archive und Kunstschätze des Klosters geplündert oder zerstört. In der Mitte des 19. Jahrhunderts entgeht die Abtei nur knapp der völligen Zerstörung, denn Kreuzgang und Konvent sollen dem Bau der Bahnlinie Bordeaux – Sète weichen. Einer Initiative des Denkmalschutzes ist es zu verdanken, dass die Pläne nicht ausgeführt wurden.

Die ersten Einwohner waren Fischer, später wurde die Stadt jedoch zu einem wichtigen Hafen für die Verschiffung von Maismehl nach Bordeaux. Die Moulin de Moissac (s.auch unten) beschäftigte einst etwa zwei Drittel der Stadtbevölkerung. Mit der Einführung der Eisenbahn und dem anschließenden Zusammenbruch des Flusshandels schrumpfte jedoch die Bevölkerung der Stadt. Heute ist die Stadt ein Touristenmagnet und eine der wichtigsten Stationen auf dem Camino Podiensis.

Die Abteikirche St. Pierre

Nach dem Anschluss an Cluny begann die Errichtung der neuen Kirche (Moissac I) 1063, die Mitte des 12 Jh.s umgewandelt wurde (Moissac II). Der Bau wurde zu Beginn des 13. Jh.s niedergebrannt. Wie durch ein Wunder überlebte das Portal die Feuersbrunst. Erst nach Ende des Hundertjährigen Krieges entstand die Abteikirche aufs Neue, diesmal in Gestalt eines Saalraums mit gotischem Kreuzrippengewölbe (Moissac III). Der Raum ist nicht besonders attraktiv, die Architektur von Moissac spielt deshalb keine Rolle. Nach dem herrlichen romanischen Portal ist das Kircheninnere eher eine Enttäuschung. Daher richtet sich das Augenmerk voll und ganz auf das Portal (1110-1131) und den Kreuzgang (1059-1131) mit ihren herrlichen romanischen Skulpturen, die zu den europäischen Meisterwerken ihrer Zeit zählen (s. auch das Kapitel „Französische Romanik“).

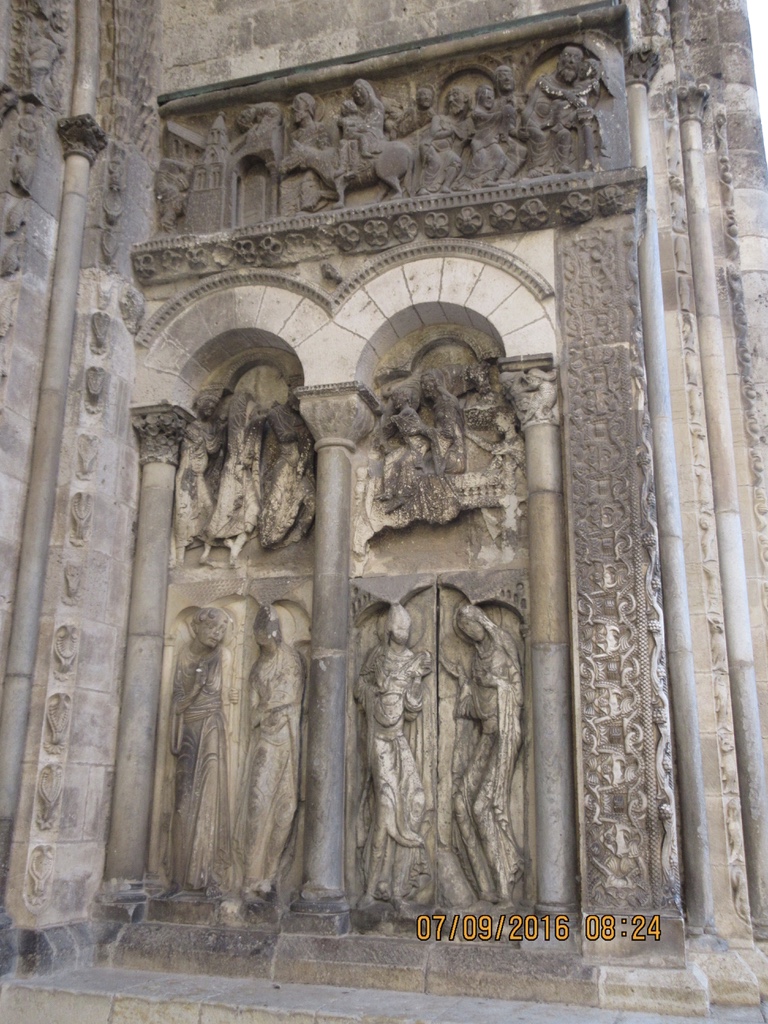

Das Portal

Das Portal ist mit zahlreichen Reliefszenen geschmückt und gilt daher als bedeutendstes Zeugnis romanischer Bildhauerkunst in Südwestfrankreich. Das berühmte Stufenportal öffnet sich zur Südseite in einer tiefen Vorhalle. Es erscheint als eigener, der Kirche zugewandter Baukörper.

Das Tympanon wird auf 1120/30 datiert und ist damit eines der ältesten figürlichen Tympana überhaupt. Getragen wird es von dem Trumeaupfeiler in der Mitte des Eingangs. An den Seitenwänden der Portalvorhalle befinden sich weitere Relieffiguren. Die Portalanlage gehört mit denjenigen von Beaulieu-sur-Dordogne, Conques, Vezelay und Autun zu den Meisterwerken der romanischen Bildhauerei in Frankreich.

In der Mitte des Bogenfeldes dominiert Christus. Ihn umgeben die vier Evangelistensymbole und zwei schlanke Engelsgestalten, über dem Haupt Christi erkennt man die Andeutung einer Mandorla (Aura um die ganze Figur). Den übrigen Raum nehmen, im Bedeutungsmaßstab verkleinert und in drei Registern übereinander angeordnet, die 24 Ältesten der Apokalypse ein. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf dem Thema der Wiederkunft Christi auf Erden. Das Wellenband zu Füßen Christi deuten die Wogen des Gläsernen Meeres an. Der seltsame, aus Bestienmäulern wachsende Mäander am Rand des Bogenfeldes wird als Fessel des Höllenhundes Cerberus gedeutet. Unterfangen wird das Tympanon vom Türsturz mit Blütenrosetten. Sie werden als „Feuerräder“ gedeutet, die das höllische Feuer der Apokalypse symbolisierten oder in ihrer Rotation ein Sinnbild der ewigen göttlichen Kraft seien. Für die Sündhaftigkeit der irdischen Welt stehen die zahllosen Tiere, die zu Seiten des Portals in mehreren Zügen emporkriechen.

Wie vor der Wand schwebend erscheinen neben den beiden Türöffnungen Reliefstatuen Petrus und Jesaja. Ein Meisterwerk für sich ist der an allen vier Seiten skulptierte Trumeau (Pfeiler in der Türöffnung).

Auf die Nennung der einzelnen Bildinhalte wird hier nur teilweise eingegangen. Abgesehen von der theologischen Aussage legt dieses Portal eindringlich Zeugnis ab vom Gottesverständnis des 12. Jh.s. Selbst eine genauere Darstellung kann für uns nur einen Teil des tiefen Symbolgehalts anreißen.

Es gibt einen Spruch, der besagt , »Qui n’a pas vu le portail de Moissac, celui-là n’a rien vu!« Der nicht das Portal von Moissac gesehen hat, der hat nicht gesehen.

Der Kreuzgang

Der Kreuzgang nimmt einen ähnlich hohen Stellenwert in der mittelalterlichen Kunst ein wie das Portal. Das Jahr 1100 als Zeitpunkt der Fertigstellung kann aufgrund einer Gravierung in einem Mittelpfeiler genau angegeben werden. Daraus ergibt sich, dass Moissac mit seinen 76 Arkaden nicht nur den größten, sondern auch den ältesten mit skulptierten Kapitellen geschmückte Kreuzgang besitzt. Mit seinen zehn Marmorreliefs an den Eckpfeilern und seinen ehemals 88 Kapitellen ist er nicht nur einer der umfassendsten, ältesten und schönsten in Frankreich, sondern zugleich der größte und am reichsten ausgestattete Kreuzgang der gesamten Romanik.

76 Kapitelle schmücken die Säulen bzw. Doppelsäulen, die wechselweise zur Stütze der 20 Arkaden angeordnet sind. Die Kapitelle der Säulen zeigen eine umfangreiche Sammlung von Szenen und Figuren des Alten und des Neuen Testaments sowie den Taten und Leiden der Heiligen. Wie nachgewiesene Farbspuren zeigen, waren zumindest teilweise farbig gefasst.

Die Forschung hat nicht weniger als sechs verschiedene Künstler identifiziert, die möglicherweise im Zentrum in Toulouse tätig waren. Auf eine eingehende Würdigung jedes einzelnen Kapitells wird hier verzichtet, aber man sollte sich Zeit lassen, um dieses Meisterwerk in seiner Schönheit zu betrachten und zu würdigen.

Es stimmt schon, was Nooteboom sagt, nämlich dass aus diesem Lehrstück für die damalige Bevölkerung ein Kunstwerk für uns geworden ist, dessen tiefere Bedeutung uns verborgen bleibt. Aber dieser „genie de lieu“, das Eigene und Besondere dieser Orte, fängt auch uns bei der Betrachtung ein und hinterlässt bei jedem von uns – gerade vielleicht auch als Pilger – tiefergehende Emotionen.

Moissac und sein Art Déco Viertel

Moissac hat neben der Abtei aber noch weitere Sehenswürdigkeiten. Die Stadt verblüfft mit einer der höchsten Konzentrationen an Art Déco-Gebäuden in ganz Südwestfrankreich! Grund hierfür ist jedoch ein Drama: 1930 zerstörte eine Überschwemmung des Flusses Tarn einen Teil des Stadtzentrums von Moissac, forderte 120 Todesopfer und machte Tausende von Menschen obdachlos. Der Wiederaufbau begann mit einem Dutzend Architekten aus Toulouse, inspiriert vom Stil ihrer Zeit, dem Art Déco: geometrische Formen, klar definierte Winkel, kühne Öffnungen, Eisenarbeiten, Wandfresken. Vom Viertel Sainte-Blanche bis zum Rand des Tarn findet man im Art Déco-Stil u.a. den kuriosen Pavillon de l’Uvarium mit einem bunten Freskengewölbe, die Konzerthalle der Stadt, ein Geschenk der Stadt Paris namens Hall de Paris und weitere schöne Gebäude.

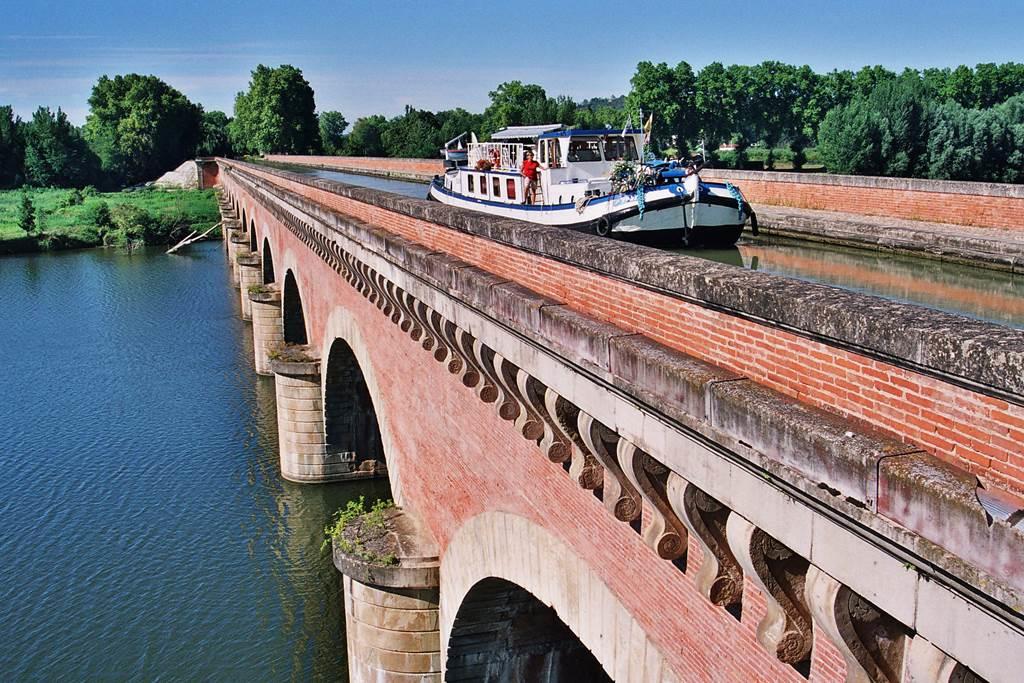

Hafenflair – der Kanalhafen und die Kanalbrücke

Die Stadt Moissac liegt am rechten Ufer der Tarn und wird darüber hinaus vom Garonne-Seitenkanal, den Verlängerungen des Canal du Midi, erschlossen. Etwa 1,5 km flussaufwärts vom Jachthafen überquert der Garonne-Kanal den Tarn über die majestätische 365 Meter lange Kanalbrücke „Pont Canal du Cacor“. Diese um 1845 erbaute Kanalbrücke stellt durch ihre Dimensionen, die Klarheit ihrer Linien, die harmonische Verwendung des Steins von Quercy und des „Ziegels von Toulouse“ ein wichtiges architektonisches Element der Region dar. Der „Canal latéral à la Garonne“ bildet zusammen mit dem Canal du Midi einen Wasserweg vom Atlantik (Bordeaux) ins Mittelmeer (Sète). Der Garonne-Seitenkanal hat heute für die Binnenschifffahrt keine Bedeutung mehr, wird aber als touristische Wasserstraße genutzt.

Moissac – Zufluchtsort für Hunderte jüdische Kinder im 2. Weltkrieg

Entlang des Flusses befindet sich auch ein Hotel in der „Le Moulin de Moissac“ mit einer reichen Geschichte. Die Mühle wurde 1474, kurz nach dem Ende des 100-jährigen Krieges, auf den Ruinen einer anderen Mühle errichtet, die kurz zuvor niedergebrannt war. Im Laufe mehrerer Jahrhunderte entwickelte sich die Mühle zur größten im Südwesten Frankreichs und ihr Mehl galt als ausgezeichnet. Sie war der größte Arbeitgeber der Stadt. Doch im Ersten Weltkrieg brannte die Mühle und das Gelände wurde aufgegeben. In den Goldenen Zwanzigern wurde die Mühle zu einem Luxushotel gestaltet, das jedoch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs geschlossen wurde.

Danach stößt man auf ein Stück Geschichte, das einen sehr bewegt:

Hier in Moissac fanden im Zweiten Weltkrieg Hunderte von jüdischen Kindern Zuflucht. Die Stadt und ihre Menschen boten diesen Kindern während des Krieges einen Zufluchtsort. Hier waren Kinder untergebracht, deren Eltern bereits deportiert waren oder die ihre Kinder in die Hände von sozialen Einrichtungen gaben, um sie zu retten. Sie wussten nie, ob sie sich wiedersehen!

Das von den jüdischen Pfadfindern (Éclaireurs Israélites de France, EIF) in der Mühle eröffnete große Kinderheim gewann sehr bald doppelte Bedeutung: als Heimstatt für Hunderte von bedrohten jüdischen Kindern und als einer der lokalen organisatorischen Knotenpunkte der jüdischen Résistance. Anfang Juni 1940, wenige Tage vor der Besetzung von Paris, verlegte der Generalsekretär der jüdischen Pfadfinder, Simon Lévitte, das Generalsekretariat der EIF nach Moissac. Im Spätherbst 1940 begannen Simon Lévitte und seine Frau Denise dort mit dem Aufbau eines geheimen jüdischen Dokumentationszentrums, und bald wurden in Moissac auch gefälschte Papiere für die Flüchtlinge hergestellt. Denn seit dem Judenstatut vom Oktober 1940 verschärften sich die Maßnahmen der Verfolgung in atemberaubendem Tempo.

Im August 1942 war, wie viele andere, auch das Heim in Moissac von einer Razzia betroffen. Zwar erfuhr die Heimleitung rechtzeitig davon und konnte die gesamte Bewohnerschaft für einige Tage nach Bourganeuf im Department Creuse evakuieren. Aber von diesem Zeitpunkt an standen auch in Moissac die Zeichen auf Auflösung der Heime. Die Kinder mussten verteilt werden. Die Pfadfinderorganisation brachte die jüdischen Kinder und Jugendliche dann illegal in nichtjüdischen Kinderheimen oder bei nichtjüdischen Familien in Moissac und in der Umgebung unter, die bereit waren, sie aufzunehmen.

Da diese Kinder zum Teil Schwierigkeiten hatten, sich in den katholischen Familien zurecht zu finden, und oft einen fremden Akzent sprachen, barg ihr Aufenthalt große Risiken. Deshalb wurde beiderseits der französisch-schweizerischen Grenze eine Fluchthilfe organisiert. Kleine Gruppen von Kindern wurden in nächtlichen Reisen durch Südfrankreich etappenweise über die Grenze in die Schweiz gebracht. Drei bis vier dieser heimlichen Kindertransporte gingen wöchentlich bis 1944 in Richtung Schweizer Grenze. In den Dokumentationen wird hier immer wieder der Name Marianne Cohn erwähnt. Sie lebte zeitweise in Moissac und begleitete u.a. viele der Kindertransporte. Als sie am 31. Mai 1944 die 28 Kinder ihres letzten Konvois übernahm, hatte Marianne Cohn schon viele dieser in dichter Folge an die Schweizer Grenze gebrachten Transporte begleitet. Die Zahl der Kinder, denen sie das Leben gerettet hat, wird auf 200 geschätzt. Sie wurde verhaftet, gefoltert und kurze Zeit später im Alter vom 22 Jahren ermordet.

Die Esplanade des Justes entlang des Tarn wurde zu Ehren der Stadt und ihrer heldenhaften Bürger errichtet.

Die Mühle von Moissac ist nicht die einzige Zufluchsstätte in Frankreich, in der jüdische Kinder aufgenommen wurden. Ich möchte hier nur noch zwei Beispiele erinnern, an das traurige Schicksal der Kinder in Izieu, die ein halbes Jahr vor Kriegsende noch verraten, deportiert und in Auschwitz ermordet wurden und das von den jüdischen Jugendlichen in La Hille, die trotz des Schutzes des Roten Kreuzes verhaftet wurden, aber noch einmal gerettet wurden und auch heimlich in die Schweiz gebracht wurden. Viele dieser Hilfen wären aber ohne die anonyme Hilfe und Unterstützung der französischen Bevölkerung nicht möglich gewesen. Auch ihrer sollte man an in Dankbarkeit gedenken.

Exkurs

Die Schweizer Seite

Die „Oeuvre de Secours aux Enfants“ war eine jüdische Organisation, die im besetzten Frankreich jüdische Kinder, die deportiert werden sollten, versteckte. Als das immer gefährlicher wurde, schleuste sie die Kinder außer Landes, nach Spanien und hauptsächlich in die Schweiz. Dafür wurden Papiere gefälscht, typisch jüdische Namen ersetzt, das Alter der Kinder angepasst – Kinder unter 16 durften nicht zurückgeschickt werden.

Freiwillige Helfer brachten die Kinder in der Regel nach Annemasse, die letzte Bahnstation vor der Schweiz in der Nähe des Genfer Sees. Die kleine Stadt war bei Jugendgruppen als Ferienort beliebt, fremde Kinder fielen dort kaum auf. Für die letzte Strecke über die Grenze waren bezahlte Schlepper zuständig, Einheimische, die sich auskannten und vor dem Krieg vielleicht schon Waren geschmuggelt hatten. Die Preise lagen zwischen drei- und fünftausend Francs pro Kind. Das Risiko war groß: Nicht nur in Frankreich, auch in der Schweiz drohten Gefängnisstrafen. 1944 verstärkten die Deutschen die Grenzkontrollen, die Passagen wurden zu gefährlich.

Offiziell konnte und wollte man sich von Schweizer Seite auch der des Roten Kreuzes (SRK) nicht gegen die Anordnungen der deutschen und französischen Vichy-Regierung stellen, um die Neutralität der Schweiz nicht zu gefährden. Damit entstand eine Kluft zwischen den politischen Auffassungen, die am Sitz des SRK in Bern vertreten wurden, und der düsteren Realität, mit der die humanitären Helfer vor Ort konfrontiert waren. Die Ermahnung des Exekutivkomitees an die in Frankreich tätigen Mitarbeiter bringt die Unvereinbarkeit der beiden Positionen gut zum Ausdruck: “Die Gesetze und Dekrete der französischen Regierung sind genauestens zu befolgen. Sie haben nicht zu beurteilen, ob diese Ihren persönlichen Überzeugungen widersprechen……” Trotzdem leisteten einige MitarbeiterInnen weiterhin unter großen Risiken Fluchthilfe für die Kinder in die Schweiz und konnten so noch viele Kinder und Jugendliche vor dem sicheren Tod bewahren.

Die Chasselas-Traube aus Moissac

Bei der Traubensorte Chasselas de Moissac handelt es sich um eine frische Tafeltraube mit geschützter Ursprungsbezeichnung (AOP = Appellation d’Origine Protégée). Ihren Namen hat die Traube von ihrem Ursprungsort Moissac. Sie wird besonders für ihr süßes Aroma und die knackige Fruchtschale geschätzt und ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Da die Traube sehr robust ist und sich gut aufbewahren lässt, findet man sie von September bis Dezember im Handel.

Quellen

Bentheimer, Heike, Südwestfrankreich, Berlin 2023

Droste, Thorsten, Romanische Kunst in Frankreich, DuMont Kunst-Reiseführer, Köln 1989

- https://www.abbayemoissac.com/sites/default/files/uploads/visite_allemand_web.pdf

- https://www.khanacademy.org/humanities/medieval-world/romanesque-art/romanesque-art-in-france/a/saint-pierre-moissac

- https://francetoday.com/culture/france-holiday-ideas-the-heritage-of-moissac/

- https://www.wikiwand.com/de/Abtei_Saint-Pierre_(Moissac)

- https://www.thelocalbuzzmag.com/the-quiet-appeal-of-moissac/

- https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/biografien/personenverzeichnis/biografie/view-bio/marianne-cohn/?no_cache=1

- https://www.berliner-zeitung.de/open-source/berlin-geschichte-biografie-nationalsozialismus-juedischer-widerstand-im-zweiten-weltkrieg-marianne-cohns-kurzes-mutiges-leben-li.267720

- https://taz.de/Schlepper-im-Zweiten-Weltkrieg/!5315157/