Pastel – das blaue Gold von Okzitanien

Via Podiensis

Pays de Cocagne – Land des Pastel

Die Via Podiensis läuft von Figeac über Cahors, Moissac, Lectoure bis Condom entlang der Nordwestgrenze der Region Okzitanien. In Frankreich ist das fruchtbare Dreieck zwischen Toulouse, Albi und Carcassonne auch unter dem Namen „Pays de Cocagne” bekannt.

Im 15. und 16. Jahrhundert wurden jährlich aus den Blättern dem rund einen Meter hohen Pastel oder auch Färberwaids, der im Frühling die Landschaft in ein gelbes Blütenmeer verwandelte, die begehrteste Farbe des Mittelalters gewonnen: Blau. Und damit war der Reichtum der Region begründet.

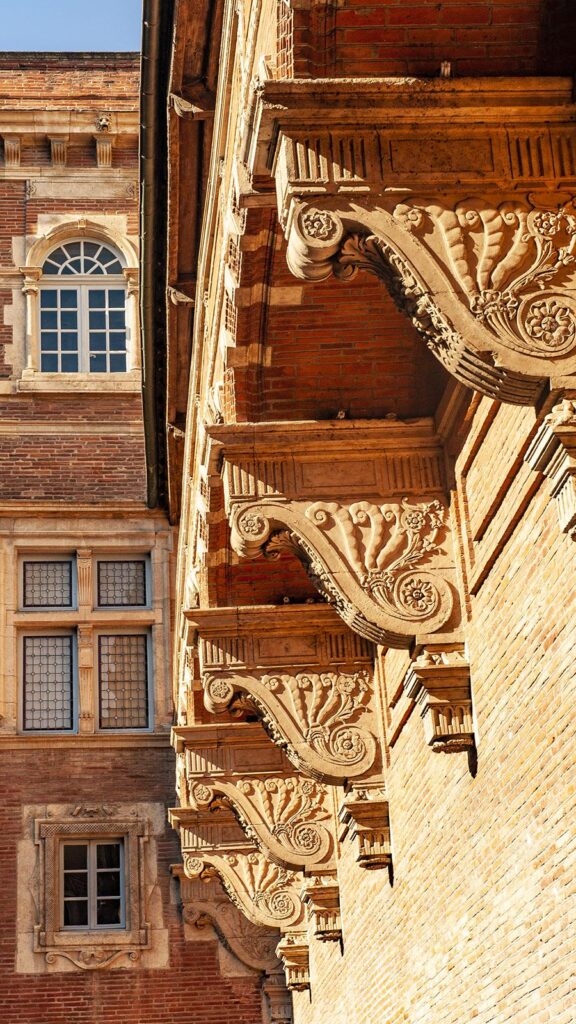

Wissen Sie, woher der Ausdruck “Pays de Cocagne” stammt? Er bedeutet in etwa “Land des Überflusses” oder „Schlaraffenland“. Als “cocagnes” bezeichnete man die Bündel aus getrockneten Blättern des Pastels, die aus Okzitanien über den Fluss Garonne nach ganz Europa exportiert wurden und so den Reichtum Okzitaniens im Mittelalter ausmachten. In Toulouse sowie in Albi zeugen die Stadtpalais der Pastelhändler von der Opulenz dieses goldenen Zeitalters. In Toulouse bestehen heute noch etwa 20 solcher herrschaftlichen Bauten im opulenten Renaissancestil. Aber nicht nur die Waidbauern und –händler profitierten von der starken Nachfrage nach diesem Farbstoff, sondern auch für Müller, Färber, Mauleseltreiber, Schiffer u.a. florierten deshalb damals die Geschäfte.

Pastel, jene Pflanze, die man auch unter der Bezeichnung “Färberwaid” oder “Deutscher Indigo” kennt, hat zwar gelbe Blüten, aber schon in der Renaissance färbte sie die Kleidung der Könige royalblau! Blau war die edelste Farbe des Mittelalters. Nur Könige, reiche Adeligen und der hohe Klerus konnten sie sich leisten. Denn bis zur Entdeckung des Indigos aus Asien im Jahr 1560 gab es nur ein einziges Verfahren – und eine einzige Pflanze – um den Rohstoff zum Färben zu erhalten. Das ist jener zweijähriger Kreuzblüter, der bis zu einem Meter hoch auf den Feldern des Pays de Cocagne blühte: Isatis tinctoria, zu Deutsch Färberwaid oder Pastell.

Gewinnung aus heimischem Färberwurz

War die Pflanze ein Jahr alt, stießen die Pastelbauern einst mit dem Waideisen die langen, dicken Blätter ab. Nur sie enthalten das farblose Pigment Glycosid Indican, dass sich beim stundenlangen Färben ins Blau verwandelt.

In den Indigopflanzen findet sich nirgends ein blauer Farbstoff. Alle Teile der Pflanze und vor allem die Blätter enthalten eine Vorstufe des Indigos, die Zuckerverbindung Indican. Zur Gewinnung von Indigo aus Färberwaid zerstampften die Bauern früher die Waidblätter in einer Waidmühle. Das zerquetschte Material schichteten sie auf einen Haufen und ließen es zwei Wochen lang gären. Aus dem vergorenen Brei formten sie kleine Bällchen, sogenannte Waidkugeln. Diese wurden von den Waidhändlern auf den Märkten gekauft. Eine sehr übelriechende Tätigkeit übernahmen die Angestellten der Waidhändler, die Waidknechte: Sie feuchteten die Waidkugeln mit Urin an und setzten sie erneut einer Gärung aus. Nach einer Lagerzeit von etwa zwei Jahren kam der vergorene Waid in die Färbehäuser. Dort wurde er nochmals mit Urin und Pottasche bei 60°C verrührt. Erst nach drei Tagen entstand eine Brühe, die Küpe, welche zum Färben geeignet war. Die Textilien wurden für eine Stunde in die Küpe getaucht. Beim Herausziehen der gefärbten Stoffe waren diese zunächst gelb eingefärbt. Erst an der Luft entwickelte sich durch eine Oxidation der blaue Farbton des Indigos.

Pastel wurde ursprünglich als Färbemittel für Kleider genutzt, kaum für die Malerei. Die Reste aus den Bottichen der Färber nutzte man allerdings, um Karren und Fensterläden damit zu bemalen als Schutz gegen Pilze und selbst die Hörner der Rinder wurden blau gefärbt, was Mücken fernhalten sollte. Heute verdanken wir Künstlern mit einer Leidenschaft für Pastel eine ganze Bandbreite von Kunstwerken und Textilien in den 13 Nuancen des okzitanischen Blautons (Künstlern wie Delcroix, Boudin, Millet, Szafrans, Picasso) Die Farbnuancen wurden im 17. Jahrhundert festgelegt und variieren vom sehr hellen “Blauweiß” (bleu blanc) über “Höllenblau” (bleu d’enfer), das schon beinahe ins Grau/Schwarz geht, bis hin zu “Königsblau” (bleu de roi) und “Königinblau” (bleu de reine).

Die Pflanze wird seit der Antike auch als Heilpflanze eingesetzt. Schon Hippokrates verwendete die Blätter des Färberwaids zur Wundbehandlung. Da die Pflanze reich an Omega 3, 6 und 9 ist, werden die dermatologischen Eigenschaften der Färberpflanze auch heute genutzt, um Naturkosmetik herzustellen.

Gewinnung aus dem indischen Indigo

Die Pastelpflanze wurde dann aber Anfang des 17. Jahrhunderts durch die Indigopflanze ersetzt. Der portugiesische Forschungsreisende Vasco da Gama entdeckte im 15. Jahrhundert in Asien eine Pflanze, die 30x mehr Blau enthielt als die Färberwaide. Diese Pflanze erhielt den Namen Indigofera Tinctoria und das daraus gewonnene Blau den Namen Indigo.

Die Indigopflanze ist ein Schmetterlingsblütler; sie wächst in Indien, Afrika und China. Mit der Gründung der ostindischen Handelsgesellschaft im Jahr 1602 durch die Holländer war der Untergang des europäischen Indigos besiegelt: Die holländischen Seefahrer begannen, Indigo aus Indien zu importieren.

Die Pflanzenteile wurden nicht per Schiff eingeführt, sondern in Indien vor Ort verarbeitet. Zur Gärung legte man sie in große, in den Boden eingelassene Becken. Hierbei wandelte sich das Indican in Indoxyl und Traubenzucker um. Nach etwa 15 Stunden wurde die gelbe Flüssigkeit in ein tiefergelegenes Becken gelassen, in das durch einfaches Schlagen oder mit Hilfe von Schaufelrädern Luft hinzugefügt wurde. Der durch das Schlagen in die Becken eingebrachte Sauerstoff oxidierte das wasserlösliche, gelbe Indoxyl zu blauem Indigo. Der so gewonnene Farbstoff war nicht mehr wasserlöslich und setzte sich am Boden ab. Er wurde getrocknet und danach zu Blöcken verarbeitet.

Mit der Entwicklung von industriellen Syntheseverfahren zur Herstellung der blauen Farbe gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann die großtechnische und kostengünstige Produktion von Indigo, worauf der Markt für natürliches Indigo zusammenbrach., Picassozu

Renaissance des Pastel in Ozitanien

Beinahe in Vergessenheit geraten, erlebt das “blaue Gold” von Okzitanien nun eine wahre Renaissance! Diese ausgesprochen dauerhafte Naturfarbe, die sehr wasch- und lichtbeständig ist, ist erneut gefragt und kann nun dank moderner Verfahren einfacher hergestellt werden kann.

Die Renaissance des Pastels im Gers im Nordwesten von Toulouse begann mit dem Belgier Henri Lambert und seiner US-amerikanischen Frau Denise, die 1994 in der alten Gerberei von Pont de Pile die Firma Bleu de Lectoure gründeten und gemeinsam mit der École Nationale de Chimie de Toulouse neue Verfahren der Verarbeitung und des Färbens entwickelten.

Zu den Pionieren der Pastel-Revolution gehören auch die Deutsch-Französin Annette Hardouin und ihr Mann Yves. Das Duo kreiert bereits seit 2005 in der Atelier-Boutique im Toulouser Minimes-Viertel Kleidung und Accessoires aus Naturstoffen.

Am 16. September 2022 eröffnete Terre de Pastel seine Maison du Pastel in einem der schönsten Herrenhäuser aus der Renaissance an der Place d’Assézat 9 in Toulouse. Drinnen findet man eine breite Palette an Pastell-Produkten sowie einen Museumsbereich, in dem man die Geschichte des Färberwaids und seine Verbindungen zu Toulouse kennenlernen kann.

Das Chateau de Magrin, der einstige Stammsitz eines Pastelhändlers aus dem Tarn, liegt zwischen Lavaur und Puylaurens. Auf 400 qm wird in diesem Pastelmuseum die Geschichte der Pflanze von der Herstellung bis zum Handel erzählt und dokumentiert.

Ursprung der Redewendung “blau machen”

Dazu erzählt man sich folgende Geschichte: Die Redewendung “blau machen” kommt ursprünglich vom “Blauen Montag”. Der blaue Montag war nämlich ein freier Tag, ganz ohne Arbeit. Das ist allerdings schon lange her und war damals bei Färbern gebräuchlich. Die legten nämlich die Stoffe, die sie färben wollten, am Sonntag in ein Färbebad, in dem die Farbe in das Gewebe einwirken sollte.

Montags wurde die gefärbte Wolle dann aus dem Bad genommen und an der Luft getrocknet. Die zunächst gelbe Farbe zeigte dann eine chemische Reaktion mit der Luft – und wurde blau.

Während die Wolle an der Luft trocknete und blau wurde, hatten die Färbergesellen nichts zu tun – schließlich mussten sie warten, bis die Wolle fertig gefärbt war. Also konnten sie ganz in Ruhe “blau machen” – und zwar die Wolle.

Quellen

- https://www.france.fr/de/okzitanien-sudfrankreich/liste/pastel-blaues-gold-okzitanien

- https://meinfrankreich.com/pastell/

- https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rberwaid

- https://de.wikipedia.org/wiki/Indigo

- https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/die-seele-der-farbe-ein-film-von-hannes-opel Der Film nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise in die Welt historischer Farbrezepturen und Handwerkskunst.

- https://www.seilnacht.com/Lexikon/Indigo.htm